20.10.03

IM ANFANG WAR DER WORTMANN

In einer quengeligen Filmkritik über Das Wunder von Bern fordert Peter Riesbeck die Abschaffung der Bilder, weil er sie nicht sieht.

Ich mag die Berliner Zeitung. Meistens wird dort auf hohem Niveau, aber ohne elitären Dünkel geschrieben. Ihre Autoren wissen, was sie uns erzählen wollen. Deshalb habe ich die Zeitung abonniert - weit weg von Berlin. Deshalb empfehle ich sie weiter.

Und deshalb kann ich mich jetzt nicht enthalten das Blatt gegen einen seiner Filmkritiker zu verteidigen.

Nach Peter Riesbeck müssen weite Teile der Kunstgeschichte neu geschrieben werden. So lapidar, dass man sie zunächst fast nickend übergehen möchte, steht in Riesbecks Kritik vom 16.10.2003 die Behauptung, Mythen seien "bilderlose Geschichten; sie beziehen ihre imaginative Kraft von der mündlichen Überlieferung - wie auch das viel beschworene Wunder von Bern".

Na gut, ich sach mal, das Wort Mythos kommt aus dem Griechischen und heißt tatsächlich "Wort". Allerdings auch "Erzählung". Aber Riesbeck präzisiert das, was er für einen guten Gedanken hält, und nimmt Sepp Herberger zum Zeugen, der da sagte: "Der Geist von Spiez..." - so heißt der Ort in dem die Jungs damals gewohnt haben - "Der Geist von Spiez lässt sich nicht verfilmen." Aha. Und Riesbeck fügt hinzu: "Das Bild entzaubert den Mythos. Schade eigentlich."

Aha. Und Riesbeck fügt hinzu: "Das Bild entzaubert den Mythos. Schade eigentlich."

Richtig: Schade eigentlich. Hatten wir doch gerade den teuren neuen Bildband von Michelangelo gekauft, den mit der Erschaffung Adams - nach der Restaurierung. Und Santis Sammlung seiner Madonnenbilder. Und den Fotoband über den VW-Käfer. Was erzählt uns der ganze Kram? Und diesen Zeitungsausschnitt mit Christos "Wrapped Reichstag"-Entwurf? Sollen wir den wieder von der Wand nehmen? Diese Bilder "entzaubern" ja doch nur das "Eigentliche". Sacht Riesbeck. Denn im Anfang war nur das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und von den Göttern sollst du dir kein Bildnis machen.

Vielleicht ist Riesbeck Literaturkritiker, der hier subversiv gegen die Verbilderung der Wortkunst anarbeitet. Jedenfalls ist er einer, für den der von ihm zitierte Begriff "tiefenpsychologische Bedeutung" bereits "sperrig" klingt. Nun ja.

Man müsste sich vielleicht auch nicht lange mit seinem "Gedankenansatz" beschäftigen, würfe er nicht ein bezeichnendes Licht auf das Rezeptionsgebaren so mancher Filmkritik. Damit kein Missverständnis aufkommt: Über Das Wunder von Bern lässt sich vielleicht trefflich streiten. Niemand fordert, dass dem Kritiker der Film gefallen muss, mit dem er sich auseinandersetzt. Nur: Ansehen sollte er ihn sich schon.

Seit den Höhlenmalereien haben Menschen versucht den Mythen Bilder zu geben. Die Kunstgeschichte besteht weitgehend aus deren Abbildung und Darstellung. Noch jedes Kreuz an der Wand oder der Cola Sticker am Revers ist so ein wortloses Bild. Weiß Riesbeck das nicht? Schwer vorstellbar. Aber es passt ihm gerade nicht ins (Verzeihung!) Bild.

Der Kritiker will irgend etwas beweisen, was mit dem Film, den er zu kritisieren aufgerufen ist, wenig zu tun hat. Genauer gesagt, hat Riesbeck offenbar schon vorher zwei Filme über den Mythos Bern im Kopf: Den, den er nicht sehen will und den, den er sehen will. Wortmanns Film hat - Gott sei Dank - mit beiden nichts zu tun.

Denn Riesbeck verweigert dem Mythos nicht nur das Recht auf weitere, ihn fördernde und bereichernde, Bilder, er betrachtet die, die ihm geliefert werden gar nicht. Er schreibt von Dingen, die im Film nicht vorkommen und vermisst etwas, was der Film deutlich liefert.

Warum zum Beispiel behauptet er, der Film richte seinen Blick "ausschließlich nach vorn"? Riesbeck begründet diesen "Vorwurf" mit der Abwesenheit einer Aufarbeitung der Nazivergangenheit Sepp Herbergers (den er in seinem Text als Libero hinstellt, wo er ihn gerade braucht). Dass fast die Hälfte der emotionalen Kraft des Films von Vergangenheit handelt, dass eine ganze Figur - nämlich die des Vaters - nahezu zerbricht an dieser Vergangenheit und seiner Unfähigkeit, sie mit der Gegenwart im Film ins Verhältnis zu setzen, das hat Riesbeck offenbar nicht gesehen. Er trumpft statt dessen auf mit dem banalen Wissen um die Vergangenheit einer Figur, deren Geschichte hier gar nicht erzählt wird. Jedenfalls nicht so. Wieder mal versucht hier jemand einem seinen eigenen Film unter die Nase zu reiben, anstatt den, den er besprechen soll wirklich zu beschreiben. Riesbeck könnte doch einen Film über Herbergers Nazivergangenheit drehen. Wer hindert ihn daran? Aber warum soll Wortmann diese Geschichte erzählen? Wo er doch eine andere erzählt.

Ohne die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, die dem Vater fast den erneuten Verlust der Familie beschert, ohne den Blick auf die alten deutschen Tugenden von Zucht und Ordnung, ohne die Auseinandersetzung mit dem sich langsam wandelnden Männer- und Frauenbild jener Zeit wäre dieser Film doch gar nicht denkbar. Die wohlwollende und emotional geförderte Beschreibung der Identitätssuche und -findung der Deutschen im Massensport Fußball wäre ohne das Gegengewicht der Familiengeschichte aus dem Pott doch nicht möglich gewesen. Die Beschreibung und schmerzhafte Auseinandersetzung mit jenen Sekundärtugenden des Vaters, mit denen sich laut Lafontaine eben auch KZ's betreiben ließen, bildet doch den entscheidenden Ausgleich. Und damit fügt dieser Film dem "Mythos Bern" eine neue, frische Erzählfarbe hinzu.

Warum erzählt uns Riesbeck nichts davon? Warum lügt er und behauptet, der Film blicke "ausschließlich nach vorn"? Was sieht er? Warum sieht er Klischees ausgerechnet da, wo keine sind?

Er zitiert hierfür die Szene, in der ein hilfloser Beamter im Nachkriegsdeutschland dem Vater eine moralisch nicht zu rechtfertigende Entscheidung seines Vorgesetzten unterbreiten muss: Die Zuwendungen für den Kriegsheimkehrer aus der Gefangenschaft werden nicht verlängert. Das ist eine wunderbare und sehr ergreifende Szene im Film. Denn dieser Beamte ist so sichtbar von der Ungerechtigkeit der Entscheidung berührt, dass man fast mehr Mitleid mit ihm, als mit dem düpierten Vater hat. Da sitzt einer, dem die Hände gebunden sind - und dem das weh tut. Einer, der genau nicht das obrigkeitshörige Schnarren im Munde führt, das wir mit den Zeiten davor verbinden. Und was sieht und hört hier Riesbeck? Er lässt den Beamten zum "Wendehals" mutieren, nur um damit seine eigene Sichtweise zu unterfüttern, der Film handele mit Klischees. Und ein Klischee, das ist die Figur des Beamten hier in nachgerade beispielhafter Weise nicht.

Man ist ratlos. Was treibt diesen Kritiker? Vielleicht wollte Riesbeck einen Dokumentarfilm sehen. Einen sachlichen Filmbericht, in dem über das "Wunder von Bern" berichtet wird und Nazivergangenheiten ordentlich und an realen biographischen Realitäten entlang aufgearbeitet werden. Sozusagen am Urstock des Klischees entlang. Einen Film, der irgendetwas beweist Wortmanns Film beweist nichts und will nichts beweisen. Wortmann erzählt eine Geschichte. Er erzählt sie in Worten, Bildern und Tönen. Natürlich: Er benutzt Figuren, die wir aus der Zeitgeschichte kennen. Aber wir sind alle erwachsen. Wir wissen, dass der Sepp Herberger auf der Leinwand eigentlich der Peter Franke ist. Und wenn wir's für einige Augenblicke vergessen, dann liegt das daran, dass der Franke so gut spielt und der Wortmann so schön erzählen kann. Nur der Kritiker der Berliner Zeitung scheint da irgendetwas verwechselt zu haben. Wie ein enttäuschtes Kind, das den Weihnachtsmann am falschen Bart gezupft hat, fordert er trotzig ein Masken- und Bilderverbot.

Wortmanns Film beweist nichts und will nichts beweisen. Wortmann erzählt eine Geschichte. Er erzählt sie in Worten, Bildern und Tönen. Natürlich: Er benutzt Figuren, die wir aus der Zeitgeschichte kennen. Aber wir sind alle erwachsen. Wir wissen, dass der Sepp Herberger auf der Leinwand eigentlich der Peter Franke ist. Und wenn wir's für einige Augenblicke vergessen, dann liegt das daran, dass der Franke so gut spielt und der Wortmann so schön erzählen kann. Nur der Kritiker der Berliner Zeitung scheint da irgendetwas verwechselt zu haben. Wie ein enttäuschtes Kind, das den Weihnachtsmann am falschen Bart gezupft hat, fordert er trotzig ein Masken- und Bilderverbot.

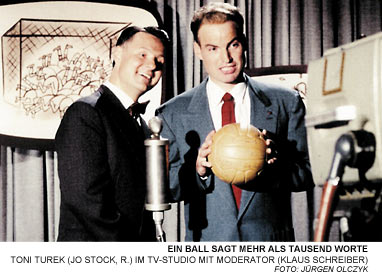

In der Mitte seines Textes in der Berliner Zeitung prangt ein Foto. Es ist ein Schnappschuss aus Wortmanns Film. Eine Torszene aus dem Endspiel. Wie zum Beweis einer Fälschung erklärt die Bildunterschrift: "Das Publikum im Stadion ist ein digitales Phantom." Das ist richtig. So haben die das gemacht.

Und wer genau hinsieht, kann im Hintergrund den Schiedsrichter erkennen, der das Tor pfeift, in der Hand sein Instrument. Und man möchte dem Kritiker Magrittes Warnung an alle Kunstbetrachter entgegen schreien: "Dies ist keine Pfeife."